【第8回】ビジネスのヒント バングラデシュの商売“帰ったのに異国”ーーバングラデシュ12年ぶりの帰省録

バングラデシュに帰省したのはビジネスの一環でもある。

現地の日本語学校やアパレル工場、自動車部品販売の可能性などを探る──いわば「種まきの旅」だ。

海外での商習慣や生活の違いから得られた気づきは、日本で暮らしているだけでは見えてこないものばかりだ。

別の国の商売や生活をを見るのは楽しいですよね。

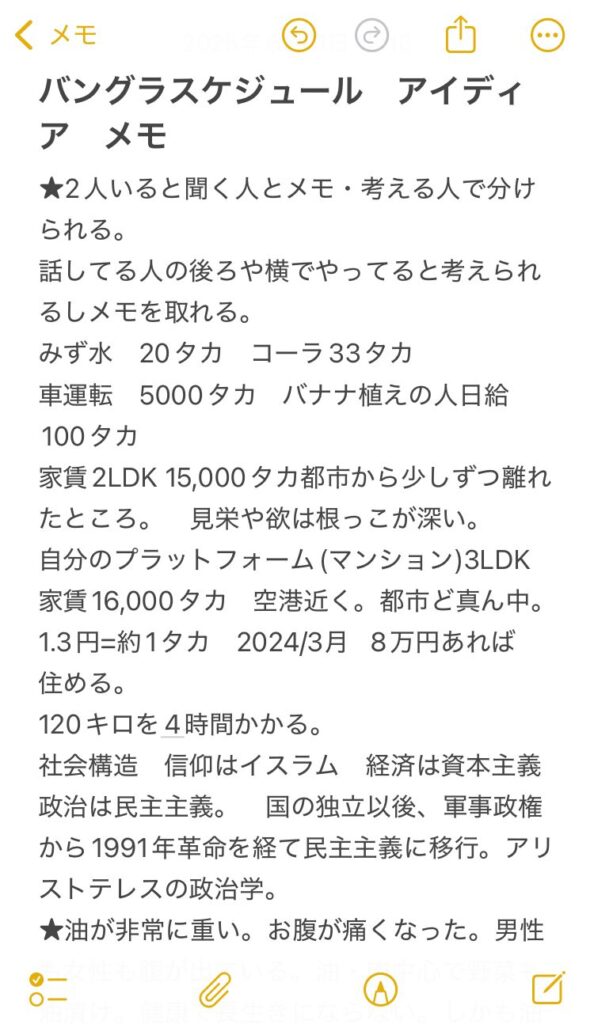

↓帰省時にとりあえず思ったことを書きなぐったメモ

商習慣と生活の違い──個人が生きる社会

バングラデシュでは失業率が高い。

人口は約1億7,000万人に達するが、その全員を雇用できるだけの働き口は存在しない。

だから、人々は「企業で働く」のではなく、「自分で稼ぐ」方向に向かうのだ。

リキシャ、自動車運送、露店、農業、個人商店──この国では旧来の“自営業”が今も根付いている。

店員に価格交渉をしても無意味だが、裁量を持つ事業主と直接やり取りすれば、価格はすぐに変わる。

自ら意思決定をしなければならないため、売り手も買い手も“自我”が強くなる。

かつての日本、昭和の上野で八百屋が客と口論しながら値を決めていた光景を思い出した。

そして気づかされるのは、「自由な働き方」が増えるということは、国家にとっては徴税が難しくなるというジレンマも抱えているという点だ。

雇用されない若者たち──ユヌス氏のメッセージ

バングラデシュの人々が“フリーランス的”な働き方をしているのは、「望んで」ではない。

「仕方なく」そうなっているのだ。

本当は企業で安定して働きたい。

だが、その枠がない。だから自ら始めるしかない。

そんな若者たちに対し、ノーベル平和賞を受賞したムハマド・ユヌス氏はこう語っている。

「雇用を待つな。自ら雇用を創り出せ。」

この言葉は、AIと自動化が進む先進国にとっても重い意味を持つ。

大企業が大量リストラを進める中で、私たちは本当に「雇ってもらえる人材」であり続けられるのだろうか。

あるいはもう、「企業に雇われずに稼ぐ」時代が来ているのかもしれない。

視察① 日本語学校

現地では、日本への渡航を目指す若者たちが、日本語学校で学んでいた。

就職したい職種について尋ねると、男性は建設業や飲食業、女性は介護や宿泊業といった答えが返ってくる。

いずれも日本では人手不足が深刻な分野だ。

だが、彼らは「きつい」「汚い」とは一言も言わない。

バングラデシュの若者たちはタフだ。

仕事を前向きに捉え、家族のために懸命に生きている。

視察② アパレル工場

バングラデシュ経済の柱のひとつが、アパレル製品の輸出だ。洋服や靴などの製造工場が数多くある。

ユニクロやしまむらといった日本企業をはじめ、多くの外資が「中国+1」として進出している。

しかし忘れてはならないのが、2013年のラナ・プラザ崩壊事故である。

縫製工場が入ったビルが崩壊し、1,100人以上が命を落とした。

この事故は、途上国における「低賃金・高圧力・安全軽視」の構造的問題を象徴している。

経済成長の裏側にある現実にも、私たちは目を向けなければならない。

視察③ 自動車部品の可能性

第1回帰省録でも触れたが、現地では日本車が圧倒的に多い。

特にトヨタの人気は根強い。

とはいえ、その多くが中古車だ。

そのため、部品の消耗や交換の需要が非常に高い。

注目されるのは、ブレーキパッド、オイルシール、スパークプラグなどの消耗品。

曙ブレーキ、デンソー、武蔵オイルシールといった日本の部品メーカーも広く知られている。

日本の中小企業が商社を挟まず直接輸出するチャンスもあるだろう。

とはいえ、所得水準はまだ低く、タイや中国製の廉価部品が市場の主流であるのも事実だ。

ダッカの不動産投資──需要が生む成長

都市・ダッカでは人口流入が続き、マンション価格が年々上昇している。

直近10年間(2013〜2023年)だけでも、Gulshan、Banani、Baridharaといったプライムエリアでは、年平均10〜12%の上昇が報告されている。

swadeshproperties.com+4starpathholdings.com+4thedailystar.net+4

これは家賃収入(インカムゲイン)よりも、将来的な売却益(キャピタルゲイン)を狙う投資先として注目に値する。

家賃相場はまだ高くはないが、中間層の所得が上がってくれば、さらに魅力的な投資先となる可能性がある。

インフラ整備の遅れと希望

120kmの車移動に4時間以上──これは決して誇張ではない。

日本であれば、高速道路が全国に張り巡らされており、同じ距離でも車ならおよそ2時間程度(時速60km)で移動できる距離だ。

一方で、バングラデシュでは道路の整備状況や渋滞、交通ルールの未成熟さもあり、時間が倍以上かかる。

さらに、地方では1日のうち2時間以上も停電するのが日常だ。

冷蔵庫が使えず、生鮮食品の保存にすら工夫が必要になる。

道路、物流、電力──あらゆるインフラが、まだ発展の途中にある。

とはいえ、12年前と比べれば状況は明らかに改善している。

新たな高速道路の開通、鉄道網の整備、そして日本の支援による深海港の建設。

バングラデシュの未来は、インフラの進化とともに確実に前へ進んでいる。

まとめ:これからの発展

バングラデシュの平均年齢は26歳(2024年時点)。

若さこそ、この国の最大の資源だ。

かつての日本が高度経済成長を遂げたように、これからの30年、バングラデシュもまたその波を迎えるだろう。

日本とバングラデシュ、両方の暮らしを知る者として思うのは、「個人の豊かさ」よりも「社会全体の仕組み」の重要性である。

江戸時代の将軍より、今の私たちのほうが豊かで自由だ。

それは個人の努力だけではなく、社会が築いたインフラという土台の上に立っているからだ。

みんなで豊かになれる社会──それを目指したいものだ。